記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス法律事務所 埼玉事務所 所長

弁護士 田中 翔

慶應義塾大学法科大学院卒業。最高裁判所司法研修所修了後、公設事務所での勤務を経て、現在、弁護士法人ルミナス法律事務所埼玉事務所所長。日弁連刑事弁護センター幹事、埼玉弁護士会裁判員制度委員会委員、慶應義塾大学助教等を務めるほか、全国で弁護士向けの裁判員裁判研修の講師も多数務めている。冤罪弁護に注力し、無罪判決2件獲得。もし世界中が敵になっても、被疑者・被告人とされてしまった依頼者の味方として最後まで全力を尽くします。

近年保釈率は上昇している?

保釈率が上がったこと、そして再犯や逃亡による保釈取り消しが増えていることを懸念する内容のニュースを目にしました。

起訴後に保釈が許可されるかは、否認事件、公訴事実を認める事件を問わず、被告人の方にとって重要なポイントです。

実際に保釈率は上がっているのでしょうか。

裁判所が出している司法統計を見ると、令和元年度は、

勾留された被告人の人数 51106人

保釈を許可された人数 16783人

となっており、保釈率は約32%です。

つまり、令和元年度でみると、勾留されて起訴された被告人の方のうち、約32%は保釈が許可されていることがわかります。

過去の保釈率と比較してみます。

同じ司法統計の平成20年度では、

勾留された被告人の人数 72880人

保釈を許可された人数 11058人

となっており、保釈率は約15%となっています。

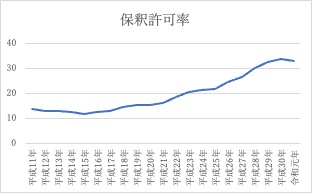

例として令和元年度と平成20年度を挙げましたが、以下のグラフのとおり、過去20年間で最も保釈率が低かった平成15年度(11.74%)以降、少しずつ保釈率は上昇しています。

(縦:保釈許可率,横:年度)

このように、たしかにここ数年、保釈率は上がっていることがわかります。

もっとも、この数字には注意点があります。

司法統計の保釈を許可された人数は、判決までの間に保釈を許可された全ての人数です。

第1回公判前に保釈された場合も、証拠調べが全て終わってからようやく保釈された場合も、全て含まれた数字になっていることに注意しなければなりません。

証拠調べが全て終了して判決まであと数日という段階になってようやく保釈されたパターンも含まれています。

統計では、公判のどの段階で保釈が許可されたかまではわかりません。

日々弁護活動を行っている実感としては、重大事件や否認事件では、なかなか保釈は許可されません。

主な証人尋問が終わり、起訴されてから半年以上経ってようやく保釈されるということが少なくないというのが実感です。

なぜ保釈されないのか

保釈には2つのパターンがあります。

①一定の除外事由に該当しない限り、保釈を許可しなければならないとする権利保釈(刑事訴訟法89条)

②除外事由には該当するが、裁判官の裁量により保釈を許可することができるとする裁量保釈(刑事訴訟法90条)

もっとも、実務上、権利保釈により保釈が認められることはあまりありません。

罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由や証人威迫を行う相当な理由はあるがその他の事情を考慮して保釈を許可するという裁量保釈により、保釈を許可されることがほとんどです。

否認事件でも認め事件でも、有罪を避けるためあるいは刑事責任を軽くするため、証人に接触して自己に有利な証言をさせる可能性がある、自分に有利な証拠を作り出す可能性がある、刑務所に行かないために逃亡する可能性があるなどという抽象的な可能性によって、安易に保釈却下となるケースが少なくありません。

保釈は今でも決して簡単に許可されるとは言い難いというのが率直な印象です。

なお、冒頭のニュースでは、「保釈した被告が逃亡や再犯をしても、判断した裁判官に何のおとがめもない仕組みがおかしい」(原文ママ)と指摘する検察幹部の声が紹介されています。

そのような発言をする検察幹部が本当に存在するかはさておき、保釈の判断では、刑事訴訟法上、関係各資料に基づく将来予測としての「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」などが求められているのであり、絶対に証拠隠滅行為をしない、絶対に逃亡しないという確実性を求めているわけではありません。

刑事訴訟法は、条文からも明らかなように、実際に証拠隠滅行為や逃亡行為をしないことが確実であるかは問題にしていません。

保釈の判断は、あくまでも将来予測、蓋然性の問題ですから、事後的に証拠隠滅行為や逃亡行為がされたからといって、保釈の判断をした裁判官が責任をとらなければいけない理由はないといえます。

しかも、保釈後に被告人が逃亡したからといって裁判官が責任を追及されることがあれば、裁判官はますます保釈に消極的になるでしょう。仮にそのような仕組みを導入すれば、保釈を原則とする刑事訴訟法の考え方を歪める事態にもなりかねません(すでに保釈をなかなか許可しない裁判官の姿勢によって歪められているともいえそうですが)。

「保釈した被告が逃亡や再犯をしても、判断した裁判官に何のおとがめもない仕組みがおかしい」という指摘こそ、刑事訴訟法を理解していないおかしな指摘といえるでしょう。

また、権利保釈の除外事由には、再犯の可能性は挙げられていません。

すでに起訴された事件について、当該事件の証拠隠滅行為を行うか、出頭確保ができるかが問題なのであって、再犯の可能性を保釈の考慮要素とすること自体がおかしいのです。

話をまとめます。

刑事訴訟法上、保釈を許可することが原則であるにもかかわらず、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」などの除外事由の判断がゆるやかにされていることによって、少なくない事件において、保釈がなかなか認められないのが現状です。

保釈を認めても実際に逃亡することはほとんどない?

逃亡したり、禁じられた関係者への接触などの保釈条件違反があると、保釈は取り消されることになります(刑事訴訟法96条)。

実際に逃亡や保釈条件違反により保釈が取り消されたケースはどれくらいあるのでしょうか。

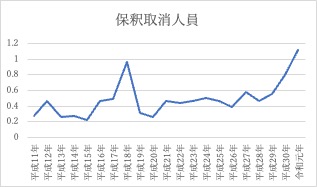

保釈許可率と同じように、グラフにしてみました。

(縦:保釈取消数÷保釈許可数(%) 横:年度)

保釈許可数は右肩上がりに上がっているのと比較して、保釈取消率は顕著に右肩上がりとはいえないことがわかります。

令和元年度が1.12%であるため一気に割合が上がっているように見えますが、最も取消率の高い令和元年度でも1.12%ですから、実際の保釈取消率はきわめて低いままといえるのではないでしょうか。

保釈許可率は上がっているにもかかわらず、保釈取消率はきわめて低い割合にとどまっていることからすれば、保釈取消しが増加しているというのはミスリードといえるでしょう。

また、こうしたデータを前提とする限り、保釈をより多く許可しても、実際に逃亡が増加したりする可能性は低いと思わざるを得ません。

保釈はもっと増えるべき

近年は保釈許可率が30%を超えているとはいえ、まだまだ低い数字です。

刑事裁判では、少なくとも判決が出るまでは、被告人は罪を犯したと疑われている立場に過ぎません。

刑が確定していないにもかかわらず、身体拘束が長期間にわたって続くのは、不当な不利益を負わせられているというほかありません。

長期間の身体拘束は、その人がこれまで積み上げてきた生活や人間関係を破壊しかねないものであり、身体拘束の可否はもっと厳格に判断されなければなりません。

身体拘束による不利益は、想像以上に大きいものです。

身体拘束がされていることで、裁判準備への影響もあり得るところであり、安易な身体拘束は適正な裁判の実現にとっても悪影響となります。

身体拘束が原則であってはなりません。

プライバシーなどの問題はありますが、GPS装着などの手段によって逃亡を防ぎ、保釈の範囲を広げようとする議論もあるようです。

不当な身体拘束に立ち向かうため、弁護人も様々な工夫をしていくことが求められます。

当事務所は、これからも被疑者被告人の方ができるだけ早期に身体拘束から解放されるよう努力していきます。

弁護士法人ルミナス法律事務所埼玉事務所